こんにちは!

この度はご応募いただき、ありがとうございました^^♪

こちらでは、初心者の方に向けたライティングのテクニックについて解説しています★

「Webライターのお仕事をはじめたけど、初心者でも記事を書けるか不安…」とお悩みのあなた!

思うように文章が書けず、読者の悩みを解決するような記事が作れるか不安になりますよね。

大丈夫!

安心してください♡

このライティングマニュアルでは、これから初めて記事作成のお仕事をする方でも簡単に記事が書けるポイントやコツを徹底解説しています!

このライティングマニュアルを読むことで、今まで分からなかった記事の書き方や構成が分かり、この先ライターとして記事を作成する際に役立つはずです!

文章の書き方を熟知すれば、記事をスムーズかつ丁寧に執筆することができますよ♪

覚えることは多いですが、少しずつ理解してライティングスキルを身につけていきましょう!

一気に覚えなくて大丈夫ですからね^^♪

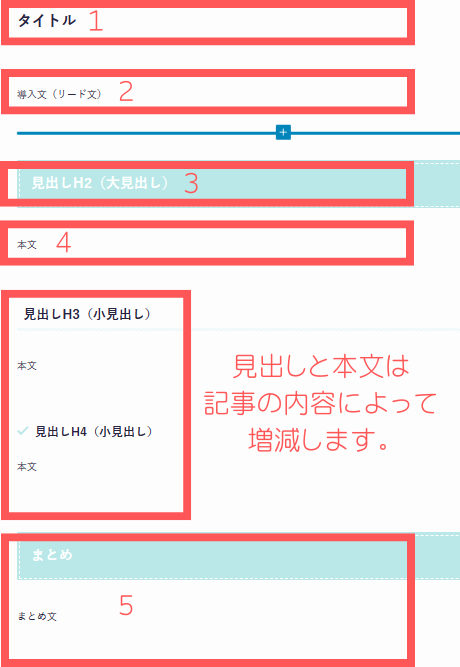

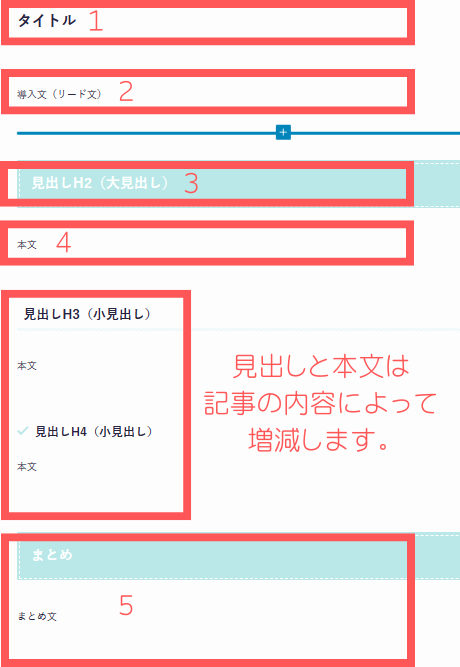

記事構成の型

ばじめに抑えておきたい基本的な記事構成の型はこちらです。

- タイトル

- 導入文(リード文)

- 見出し(小見出し)

- 本文

- まとめ文

この順番で書くことで、読みやすい記事を簡単に作ることが可能です。

今回はタイトル・見出し(大・小見出し)を除く、ライター様に書いていただきたい「導入文(リード文)」「本文」「まとめ文」の書き方を徹底解説していきます。

導入文(リード文)の書き方

記事の冒頭の数百文字の短い文章を「導入文(リード文)」と言います。

本文に入る前のつなぎのように考える人もいますが、それは間違いです。

導入文(リード文)は、記事の重要な部分を担っています。

なぜなら、導入文は読者との最初の接点であり、この部分で残りの文章を読み進めるかどうかを判断するからです。

もし、はじめの導入文が読者の注意を引かなかったら、読者はその記事の利点や結論を知るために読み続けることはないでしょう。

したがって、導入文には多くの人が考える以上にたくさんのことが要求されます。

導入文に求められることは、読者の共感を得て、本文を読むメリットを理解してもらい、先に結論を把握してもらうことがポイントです!

導入文(リード文)の構成

次に導入文で読者の注意を引く構成を紹介していきます。

- 読者の共感を得る文章

- 問題提起

- 実績やブランディング

- 記事内容を一言で書く

- 読者が記事を読むメリット

- 最終的な結論

これらを導入文に500文字以内で書きましょう!

逆に500文字以上の長すぎる導入文では、導入文としての役割を果たさないため、長くなってしまいような場合は文字を整理しましょう。

あくまでも記事の先を読んでもらうための文章なので、読者の後押しをしてあげるイメージで書くことがコツです♪

それでは、このライティングマニュアルを例に、導入文の構成をそれぞれ詳しく解説していきます。

1.読者の共感を得る文章

マニュアルの導入文で例えると…

早速ですが「Webライターのお仕事をはじめたけど、初心者でも記事を書けるか不安…」とお悩みではありませんか?

この部分は読者の共感を得て、自分の知りたいことが書かれていることが重要です。

たとえば「Webライターのお仕事をはじめたけど、初心者でも記事を書けるか不安…」のほかにも色々考えられます。

- 「記事を書くとき、どう書いていいかわからず長い時間考えこんでしまう…」

- 「情報をまとめるのは好きだけど、文章が苦手…」

このように「あなたの悩みを理解した上で記事を書いている」と読者に伝わることが重要です。

「読者の悩みが分からない!」ときは、SNSやYahoo!知恵袋をつかうと便利ですよ♪

読者の共感を得る文章を考えるときの注意点

また、ありきたりな内容ではなく、一歩踏み込んだ具体的な悩みを書きます。

「一人暮らしでも自炊ができるおすすめの料理を紹介」を解説した記事の場合

- 「あなたは自炊がしたいと思っていませんか?」

ではなく

- 「一人暮らしで自炊がしたいけど、つい外食で済ませてしまいますよね!」

後者の方が読者の共感を得られる文章になります。

なぜなら、「一人暮らしでも自炊ができる料理」を解説した記事なので、読者が自炊したいと思っていることは大前提だからです。

この場合は後者のように、自炊をしたい読者が激しく共感してくれるような内容を書くことを意識しましょう。

2.問題提起

マニュアルの導入文で例えると…

思うように文章が書けず、読者の悩みを解決するような記事がつくれるか心配になりますよね。

この問題提起を考えるときは2つのことを意識して書きましょう。

- どんな問題があるか

- その問題がおこった背景はなにか

問題提起の目的は読者が現在困っていることを明確にすることです。

「あなたはこんな問題を抱えているから、後々こんな問題につながってしまいかねない」と伝えることで、記事を読む必要性を読者に感じさせることができます。

マニュアルの導入文に当てはめると…

- どんな問題があるか

- 思うように文章が書けない

- その問題がおこった背景は何か

- 読者の悩みを解決するような記事がつくれなくなる

このように「記事は書き方が重要で、間違った書き方をすると読者に読まれない」ということを書くことで、今抱えている問題を明確にすることができます。

3.実績やブランディング

はじめに実績・経験やブランディングはあればでOKです♪

なくても読者に読まれるため、無理して入れる必要はないですよ^^

それを踏まえたうえで、記事ではどんな人が書いたものなのかも重要です。

なぜなら、記事の内容が同じでもその記事を書いた人によって、読者の信頼度や満足度が大きく変わるからです。

例えば

Webライターを始めたばかりの初心者が教えるライティングノウハウ

月100万円稼ぐWebライターが教えるライティングノウハウ

仮にこの記事内容が全く同じでも、読者が信頼し満足するのは後者の記事だと思います。

このように記事を書いた人の実績・経験やブランディングは重要で、これらがあることで確実に有利になります。

4.記事内容を一言で書く

マニュアルの導入文で例えると…

このライティングマニュアルでは、これから初めて記事作成のお仕事をする方でも簡単に記事が書けるポイントやコツを徹底解説しています!

続いて記事本文には何が書かれているかを分かりやすく簡潔に書くことが重要です。

ここで重要なのは、当たり前のことを書かないことです。

読者は検索結果の記事タイトルを見てサイトに訪れているので、ある程度どんなことが書かれているか想定して記事を読んでいます。

例えば、ブログの始め方を解説した記事で「ブログの始め方を解説します」だけでは、当たり前のことしか書かれていないのでNGです。

この場合「初心者でも簡単に立ち上げることができる」など入れると読者の興味をひけます!

そのため、読者に「この記事を読みたい!」と思わせる魅力的な内容を簡潔に書くことが重要です。

5.読者が記事を読むメリット

マニュアルの導入文で例えると…

このライティングマニュアルを読むことで、今まで分からなかった記事の書き方や構成が分かり、この先ライターとして記事を作成するときに役立つはずです!

この前の導入文で記事内容を一言で書きましたが、それだけでは記事を読むことで得られる自分へのメリットを理解できる人はあまりいません。

なぜなら、文章の意味を理解しようと考えながら一文一ずつ丁寧に読む読者は少ないからです。

そのため、このパートでは「この記事を読むと、どう解決するのか」をストレートに読者へ伝える必要があります。

例えば

- 結果が出ること

- 失敗しないこと

- 時間を無駄にしないこと

- 安心安全なこと

このように読者は自分にメリットのある記事しか真剣に読みません。

そのため、読者にとって分かりやすくメリットを伝えることがとても重要です。

6.最終的な結論

マニュアルの導入文で例えると…

文章の書き方を熟知すれば、記事をスムーズかつ丁寧に執筆することが出来るので、ぜひ最後までご覧ください!

導入文の最後のパートでは記事の結論を書いていきましょう。

導入文で記事の結論を伝えてしまうと、「記事を最後まで読んでもらえないのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、逆に結論が分からないと記事は読まれません!

ほとんどの読者は通勤中などの隙間時間でパッと記事を読む人が多いので、先に結論を知りたいことが多いのです。

さらに、読者が一番嫌う記事は「最後まで読んだのに結論が分からない、もしくは期待外れの結論にたどり着く」ということです。

そんなとき、

『最後まで読まないと結論がわからない記事』or『冒頭で結論がわかる記事』

どちらが読者に好まれるかと言うと、おそらく後者のはずです。

そのため、最初に結論がわかれば、読者は安心して記事を読み進むことができます。

『結論を先に書くこと』はリード文だけでなく、このあと解説する本文の書き方やライティング全般に言える内容なので、覚えておきましょう♪

本文の書き方

導入文以降の記事本文の書き方に関しては、『PREP法』というライティング法を紹介していきます。

PREP法とは

- POINT

- 結論

- Reason

- 理由

- Example

- 具体例・事例

- Point

- 結論

それぞれの頭文字をとって『PREP法』と呼ばれています。

『PREP法』をつかって本文を書く流れは以下の通りです。

- 最初に結論(Point)を書いて要点を絞る

- 次に結論に至った理由(Reason)を説明する

- 理由を説明したら、具体例(Example)を提示して、読者の理解を深める

- 最後にもう一度結論(Point)を書く

この流れに沿って書くだけで、説得力のある文章を書けるようになります。

実際にPREP法をつかってブログに関する文章を書くと…

- SEOを意識することで1か月で5万円の収益を得ることができました。(結論)

- なぜなら、SEOを意識したことで検索エンジンでサイトが上位表示され、訪れる読者が増えたからです。(理由)

- 例えば、キーワード選定を見直したり、読者のニーズを的確に押さえました。(具体例)

- 今までどんなに頑張っても稼げなかったけど、SEOを意識したことで収益につながりました。(再結論)

短い文章ですが、説得力のある文章になっていると思いませんか?!

このように『PREP法』をつかって本文を書くことで、読者に理解してもらいやすい文章を簡単に書くことができます!

注意点として、すべての文章をPREP法に当てはめて書かなくてはいけないわけではありません。

内容によっては、PREP法に当てはめられないこともあるので、あくまでも何の型もなく文章を書くのと、PREP法の順番で書くことを知っているのとでは、文章の書きやすさが格段に違うということだけ抑えておきましょう!

各コンテンツのバランスを考える

本文は各コンテンツのバランスを考えて、内容ごとにメリハリをつけて書くことが重要になります。

メリハリをつける一番わかりやすいコツは、記事のメインにあたる部分は文章量が多くなるように丁寧に書き、メイン以外は文章量が少なくなるように簡潔に書くことです。

例えば

- ブログの始め方を解説した記事なのに、ブログとは何かを説明した文章が延々と続くような記事

このような記事は「ブログの始め方」と検索して訪れた読者は「ブログの概要」ではなく、「ブログの開設方法」を知りたいと考えているので、よくありません。

正しくは、

- ブログの始め方を解説した記事は、はじめにブログの概要を書き、その後にブログの開設方法を詳しく解説する記事

このような記事は読者に好まれます。

もし、メインテーマ以外のコンテンツが長くなりそうな場合、各コンテンツは要点だけを簡潔にまとめるだけにしましょう。

各コンテンツの詳細は別の記事で解説し、内部リンクを貼るというのも1つのやり方です♪

まとめ文の書き方

最後のまとめでは、記事の結論と読者にどう行動してほしいのかしっかりと伝えることが重要です。

- 別の記事を読んでほしい

- 商品を買ってほしい

- SNSでシェアしてほしい

- 感想を教えてほしい

- 今すぐ実践してほしい

- サイトに登録してほしい

このように読者の行動を促すことを『CTA』といいます。

CTAとは

Call To Actionの略です。

主にサイトの訪問者を具体的な行動に誘導することや具体的な行動を喚起するという意味があります。

記事の最後にCTAを忘れずに書くようにしましょう♪

良くないのは、記事を読み終わった読者に「この記事は結局なにが言いたかったの?」と思われてしまい、次にとるべき行動が不明確になってしまうことです。

そのため、まとめ文では記事の概要・要点を結論としてまとめ、読者が迷わないように次にとるべき行動を明確に示してあげることが大切です。

これで「導入文(リード文)」「本文」「まとめ文」の書き方解説は終了です♪

続いて「文章を装飾する方法」を解説していきます^^

文章を装飾する方法

記事内容が重要なのは言うまでもありませんが、内容がよくても、見た目がよくない文章は読者に読んでもらうことができません。

どんなに役立つ内容でも、読者に読まれないと意味がないよね!

実際に『装飾をまったく施していない文章』と『装飾を施した文章』を比較してみましょう。

装飾をまったく施していない文章

ブログとはウェブサイトの一種です。

読者にとって継続的な情報源となるように設計されており、著者の情熱や興味を反映したものとなっています。

また、ビジネスや組織の宣伝、広告や販売による輸入を得るために使用することもできます。

装飾を施した文章

ブログとはウェブサイトの一種です。

読者にとって継続的な情報源となるように設計されており、著者の情熱や興味を反映したものとなっています。

また、

- ビジネスや組織の宣伝

- 広告

- 販売

による収入を得るために使用することもできます。

おそらく、重要な部分がパッと見てわかり、要点が箇条書きでまとめられている後者の方が見やすく、読みやすいと思います。

このように、装飾した部分は読まれる確率が高くなり、重要な場所を認識され、読んでもらうことができるため、文章の見た目を整えることはとても重要です。

装飾は記事の途中を読み飛ばす読者にも有効です♪

文章を装飾するポイント

記事装飾のポイントは次の5つです。

- 1画面を文字だけで埋めない

- 適度に画像、イラスト、図解を入れる

- 吹き出しなどで読むポイントをつくる

- 文字の装飾には色を使いすぎない

- 理解しやすいように箇条書きをつかう

それぞれ装飾するコツやポイントを解説していくよ♪

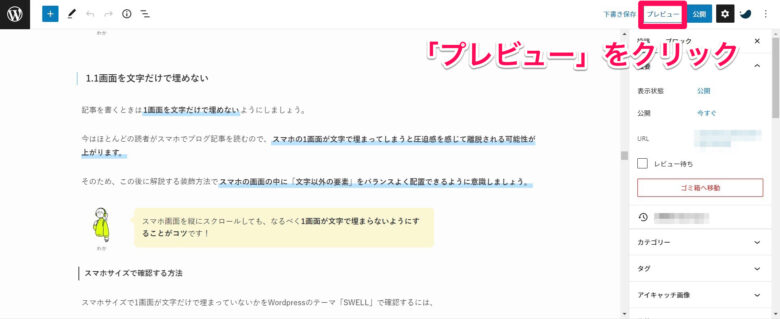

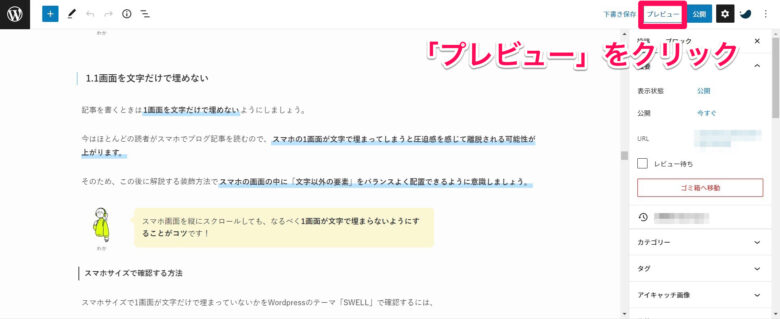

1.1画面を文字だけで埋めない

記事を書くときは1画面を文字だけで埋めないようにしましょう。

今はほとんどの読者がスマホでブログ記事を読むので、スマホの1画面が文字で埋まってしまうと圧迫感を感じて離脱される可能性があります。

そのため、このあとに開設する装飾方法でスマホの画面の中に「文字以外の要素」をバランスよく配置できるように意識しましょう。

スマホ画面を縦にスクロールしても、なるべく1画面が文字で埋まらないようにすることがコツ♪

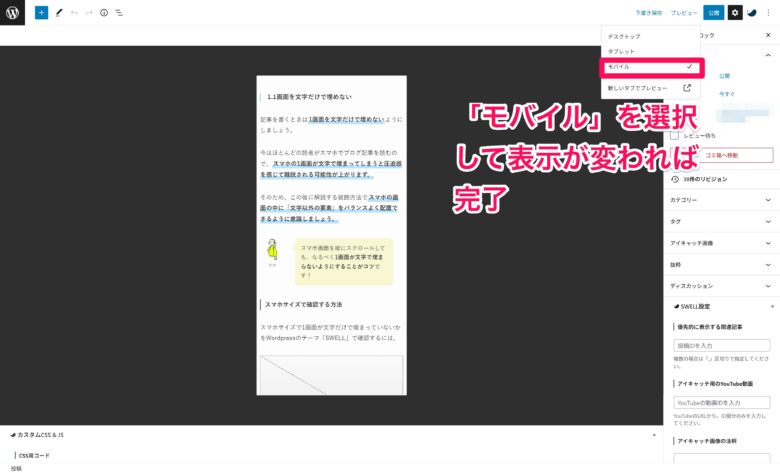

スマホサイズで確認する方法

スマホサイズで1画面が文字だけで埋まっていないかをWordプレスのテーマ「SWELL」で確認するには、

- 編集画面の「プレビュー」をクリック

- 「モバイル」を選択

これでスマホ画面の状態で記事を確認することができます。

2.適度に画像、イラスト、図解を入れる

文章だけでは伝わりにくい場合は、画像やイラスト、図解をつかって分かりやすくしましょう。

これは先ほど説明した「1画面を文章で埋めない」と同じですが、文章ばかりがつづいてしまうと、読者が飽きてしまい離脱する可能性があります。

そのため、画像やイラスト、図解を適度にいれることで読者も読みやすくなり、何を説明しているのかイメージしやすくなります。

具体的には

- 商品の値段を比較するとき

- 手順を説明するとき

- イラストでないと説明できないとき

こんなときに画像やイラスト、図解を使用すると便利です♪

3.吹き出しなどで読むポイントを作る

記事内の重要ポイントや補足情報を伝えたいときは吹き出しを使いましょう!

吹き出しはアイコンと併用されることが多く、視覚的にも読者に読まれやすいポイントです。

文字を入れすぎるのは厳禁!!

吹き出しの文字量が多いと読みにくいため、50文字以内で書きましょう♪

また、吹き出し内でどうでもいいことを書くと、記事全体の吹き出しの重要度が低くなり、読者に読まれなくなってしまいます。

このように、吹き出し内では読者にとって有益な情報を書くことが重要で、「吹き出しには大切な情報が書かれている」と読者に認識させることが大切です!

4.文字の装飾には色を使いすぎない

つい文字の装飾が楽しくなって、たくさんの色を使いがちですが、装飾につかう色は統一させましょう。

実際に『文字装飾の色が統一されていない文章』と『文字装飾の色が統一されている文章』では、どちらが見やすいか比較してみましょう。

文字装飾が統一されていない文章

文章装飾は、単語やフレーズを強調したり、わかりやすくしたり、美しくしたりするために使われます。

文章にインパクトを与えたり、より印象的にしたり、独自のセンスを発揮させるために使われている重要なツールです。

文の装飾は、形容詞や副詞の追加、叙述語使用、句読点の配置など、さまざまなテクニックによって実現できます。

文字装飾の色が統一されている文章

文章装飾は、単語やフレーズを強調したり、わかりやすくしたり、美しくしたりするために使われます。

文章にインパクトを与えたり、より印象的にしたり、独自のセンスを発揮させるために使われている重要なツールです。

文の装飾は、形容詞や副詞の追加、叙述語使用、句読点の配置など、さまざまなテクニックによって実現できます。

『文字装飾の色が統一されていない文章』は、その文字が重要かどうか判別しにくいと思います。

そのため、文字の装飾は色を統一して、装飾量も1文にたいし1~2本引くことを意識しましょう。

5.理解しやすいように箇条書きをつかう

箇条書きは3項目以上が同列に並んでしまうときに使用します。

使用するメリットは次の3つです。

良い例

- 情報が整理されて理解しやすい

- 目立つから読まれる確率が高い

- SEO対策になる

悪い例

- 情報が整理されて理解しやすい、目立つから読まれる確率が高い、SEO対策になる

箇条書きを早速使ってみましたが、文章中でメリットを羅列するより視覚的にも分かりやすく読みやすいと感じます。

ほかにも、箇条書きには「番号付き箇条書き」があり、優劣など順番のある箇条書きでは、番号付きの箇条書きを適切に使うことで記事が読みやすくなります。

これで文字を装飾するポイントの解説は終了です♪

つづいて、記事が読みやすくなるテクニックを解説していきます。

記事が読みやすくなるテクニック

ここまで基本的な各構成(導入文・本文・まとめ文)の文章の書き方や装飾するポイントを解説してきました。

つづいて、記事が読みやすくなる細かいテクニックを解説していきます。

記事が読みやすくなる細かいテクニックは次の通りです。

- 1文は40~60文字

- 読者が読み飛ばしても理解できるように書く

- 指示代名詞をなるべく使わない

- 主語と述語を近づける

- 文末表現の連続は2回まで

- 断定表現を使う

- なくても意味が通じる接続詞は削る

- 二重表現をつかわない

ここで紹介するテクニックを実践するだけでも、今までより格段に読みやすくなります♪

1.1文は40~60文字

ライティングはおおよそ1文40~60文字程度が目安と言われています。

なぜなら、文章を短く区切ることで意味を理解しやすくなったり、リズムがよくなることで読みやすくなるからです。

逆に長すぎる場合、1文に2つも3つも情報が詰め込まれていて、文の情報が多くなりすぎると読者は理解しにくくなります。

そのため、文字数に当てはめて書く必要はありませんが、文章が長くなる場合は、1文を適切に分割しましょう。

2.読者が読み飛ばしても理解できるように書く

書いた記事の大部分は読まれないと考え、読み飛ばされる前提で記事を書きます。

なぜなら、本文を一字一句読む読者は少なく、大半の人は気になる部分を流し読みしているからです。

例えば、自分がネットで記事を読むとき、無意識のうちに自分の知りたい情報だけを読んで、他の文章は読み飛ばしていませんか?

これは自分がそうであるように、読者も同じです!

そのため、重要な部分を読み飛ばしても読者が理解できるような記事を書くことが重要です!

読み飛ばしを防ぐための対策

読み飛ばしを防ぐための対策は読者の手を止めるポイントを意識的につくることです。

記事に読者の手を止めるポイントをつくるには装飾を活用することが大切です。

- 箇条書き

- 吹き出し

- 画像

- 文字装飾

- 背景色

これらを記事中で上手につかうことで読み飛ばし対策になります。

テキスト単体以外の要素は記事内で目立ち、目立つポイントは読者も自然と手を止め読んでくれることが多いです。

そのため、読者に読ませるポイントを意識的につくりながら、記事をかくことを心がけましょう。

3.指示代名詞をなるべく使わない

指示代名詞とは「これ」「それ」「あれ」のような言葉です。

記事では、指示代名詞をなるべく使わないように気を付ける必要があります。

なぜなら、先ほど解説したとおり、ほとんど読者は文章を読み飛ばすため、前の文章を読んでいないと指示代名詞を理解できないからです。

したがって、読者が読み飛ばす前提で、読み飛ばしても理解できるように書くことを意識しましょう。

4.主語と述語を近づける

文章において「誰が」が主語、「何をした」が述語になります。

自分が書いた文章を読んでいて「なぜか意味が理解しにくい」と感じたら、主語と述語を近づけられないか確かめてみてください。

1文に複数の内容が含まれていて、主語と述語の間にいろいろな言葉が挟まっていると、意味を理解しにくいと感じてしまいます。

例えば

「ぼくはダイエットで10kgやせた経験をもとに運営しているダイエットブログに集客するためにSEO対策の勉強をしている。」

この文章では「ぼくは」が主語で、「勉強している」が述語ですね。

この文章をさらに読みやすくすると、

- 「ぼくはブログに集客するためにSEO対策の勉強をしている。集客するのは、ダイエットで10kgやせた経験をもとに作ったブログだ。」

このように文章を分割し、主語と述語を近づけることで理解しやすくなります。

必ずしも主語と述語を近づけなければいけないわけではありませんが、「理解しにくい」と感じたら主語と述語の位置を確認しましょう。

5.文末表現の連続は2回まで

同じ文末表現(~です、~ます)を連続して使うのは避けましょう。

なぜなら、文末表現が連続して同じだと、読者に幼稚な印象を与えてしまい、文章のリズムが悪くなるからです。

例えば

「今日は晴れています。これから公園に行きます。お昼ご飯はお弁当です。」

と、同じ文末表現が続いてしまうのはNGです!

そのため、同じ文末表現が3回以上連続する場合、別の言葉に言い換えることを意識しましょう。

文末表現に困ったときに活用

「です・ます」調の文末表現一覧

| 文末表現 | 意味 | 例 |

| ~です | 断定 | 私は文章が好きです |

| ~ですね | 断定 | 文章が綺麗ですね |

| ~ですよね | 確認 | 文章を書くのは得意ですよね? |

| ~ますよね | 確認 | よく文章を書きますよね? |

| ~ます | 断定 | 文章を書きます |

| ~でしょう | 提案 | 文章を書くといいでしょう |

| ~ましょう | 勧誘 | 文章を書きましょう |

| ~ません | 否定 | 文章を書きません |

| ~かもしれません | 推測・提案 | 文章を書くといいかもしれません |

| ~ください | 指示・提案 | 文章を書いてください |

| ~でした | 過去・完了 | 以前は文章が嫌いでした |

| ~ました | 過去・完了 | 文章を書きました |

また、日本語の文末表現は「~です・~ます」のほかに「~である・~だ」がありますが混同させて使用するのはNG!

「文末表現が苦手だ。しかし、仕方ないとも言えます。」など

6.断定表現を使う

記事内で「~と思います」「~らしい」「~だそうです」など、あいまいな表現を使わずに断定表現をつかいましょう。

なぜなら、あいまいな表現をつかってしまうと、記事を読んでいる読者は不安になってしまうからです。

とくにライティング初心者は「もしこの情報が間違っていたらどうしよう…」と不安になりますよね!

ですが、あいまいな表現をつかった文章は読者満足度が低くなってしまうことがあります。

そのため、自分の主張に自身を持てるように勉強や一次情報のリサーチをしたうえで、記事を書くようにしましょう。

7.なくても意味が通じる接続詞は削る

文章を書いていると接続詞(また、そして、しかし…など)は何度も登場しますが、接続詞のつかいすぎには注意しましょう。

なぜなら、接続詞をつかいすぎると、文末表現と同様に読者に幼稚な印象を与えてしまうからです。

なくても意味が通じる接続詞

- 順説の接続詞(そして、だから…等)

- 並列の接続詞(また、および…等)

このような接続詞はなくても意味が通じますよね♪

逆に、「しかし」や「でも」のような逆説の接続詞は残しましょう。

なぜなら、逆説の接続詞は前の文章を否定するときに用いられるため、あると意味が理解しやすいからです。

そのため、接続詞をつかうときは、ひとつひとつの必要性を考えながら書くようにしましょう。

注意してほしいのは「すべての接続詞を削るべき!」と言っているわけではありません。

あくまでも読者が読んでいて内容が理解しやすくなる接続詞をつかうことを意識しましょう♪

8.二重表現をつかわない

二重表現とは同じ意味の言葉を重複してつかうことで、何気なく文章を書いていると二重表現になってしまうことが多いです。

なぜなら、日常会話で二重表現をつかってもほとんど気になりませんが、文字になると違和感がでてくるからです。

二重表現の例

- 必ず必要 … 「必ず」と「必要」が二重

- 約1,000円くらい … 「約」と「くらい」が二重

- 頭痛が痛い … 「頭痛」と「痛い」が二重

このように二重表現を避けるには言葉ひとつひとつに気をつかう必要があります。

これで記事が読みやすくなるテクニックの解説は終了です♪

最後にSNS×ブログライティングについて解説します!

SNS×ブログライティング

最後にSNS×ブログライティングについて解説します。

ポイントは次の4つです。

- 読者の目的を考える

- 読者の潜在ニーズまで読み取り、再検索させない

- 読者の考えを先読みして想像する

- 読者の壁を越えさせる

ライティングをはじめたばかりの初心者さんには難しいかもしれませんが、収益をつくるうえで知っておくべき重要なポイントです♪

頭の片隅にでも置いておきましょう^^

1.読者の目的を考える

読者の目的を考えるために検索意図を網羅的に満たすことが重要です。

ただし、記事の網羅性を高めようとしても、意味もなく長文記事にするのはNG!

長文記事は求める情報がどこに書かれているか理解しにくく、読者はストレスを感じます。

解決策は?

記事が長文になる場合は、『まとめ記事』と『詳細記事』に分割すると、と読みにくい長文記事を回避することができます。

まとめ記事では要点のみを簡潔に書き、まとめ記事内の各コンテンツを詳細記事にかきます。

このように、まとめ記事と複数の詳細記事はお互いにリンクしています。

したがって、各コンテンツの大まかな情報をまとめ記事に書き、さらに詳しく知りたい場合は詳細記事に移動することで長文を回避することが可能です。

2.読者の潜在ニーズを読み取り、再検索させない

潜在ニーズとは、分かりやすく言うと自分自身でも気が付いていない欲求のことです。

検索した時点では、読者も考えていなかった欲求が解決した記事が潜在ニーズを満たした記事になります。

逆に自分自身で気が付いている欲求のことを顕在ニーズといいます。

潜在ニーズを満たすポイントは次の3つです。

- 読者がどんな気持ちで記事にたどり着いたか

- どんなことを知りたくて検索したか

- 最終的に読者はどうなりたいか

例えば

「ブログ記事書き方」で検索した読者がいます。

このキーワードの場合、検索意図は

「ブログ記事の書き方を学びたい」が顕在ニーズ

「SEOに強い記事の書き方を学んで、ブログでお金を稼ぎたい」などが潜在ニーズ

このようにブログ記事の書き方がわかったとしても、ブログで稼ぎたい読者にはいくつもの疑問や不安が残ります。

そんなとき、読者は記事を読んでも満たされなかった「ブログでの具体的な稼ぎ方」などで再検索してしまうのです。

X(旧Twitter)は再検索されると自分の記事には絶対戻ってきてくれないし、Instagramプレゼント記事でイマイチな内容だと「この発信者さ微妙…」というレッテルを貼られてします…

そのため、記事で顕在ニーズを満たすだけでは不十分。

しっかり読者の潜在ニーズを引き出すことが重要になります。

3.読者の考えを先読みして想像する

読者の悩みや不安、疑問を先読みしてフォローするライティングを心がけましょう!

読者の悩みや不安は、記事を読み進めるうちに変化していき、悩みや不安は記事単位ではなく文章単位で変わっていきます。

例えば、読者の気持ちを先読みできずに書きたいことをかいてしまうと自己満足な記事になりやすいです。

記事は読者のためにあるので、記事の主役である読者を置き去りにしてしまったら本末転倒だね><

したがって、読者のことを意識して悩み・不安・疑問などをフォローできるような文章を書くようにしましょう。

4.読者の壁を越えさせる

ライティングの世界で有名な「読まない」「信じない」「行動しない」の3つのNOTという考え方があります。

ライティングでは、この3つのNOTをクリアするために、「読ませる工夫」「信じさせる工夫」「行動させる工夫」ができているかどうか常に意識しましょう。

読まない壁

ライティングで一番重要なことは読者に記事を読んでもらうことです。

どんなにいい内容を書いていても、文章を読んでもらえなければ意味がない><

読まない壁を突破するポイントはこちらです。

- 「結論→理由」の順番でかく

- 読み飛ばされても理解できる書き方をする

- 代名詞をつかわない(これ、それ、あれ、さっきの)

- 図解、箇条書きをつかう

- スマホの1画面を文字だけで埋めない

- ポイントを目立つように書く

- 見出しだけで内容が理解できる

- ターゲットやペルソナに役立つ、刺さる内容をかく

これまでに解説してきた内容が多いですが、ライティングテクニックはいろいろなところに繋がっていることを覚えておきましょう。

信じない壁

文章を読んでくれたとしても、読者は内容を鵜呑みにするわけではなく、ネガティブで疑い深いのです。

- 本当はない事をあるかのように偽ったものではないか

- 本当に最新情報が書かれているのか

- 本当に根拠のある正確な情報なのか

このような読者の信じない壁を超えるために必要なことは、疑いようがない根拠の提示をすることです。

例えば、ご自身の実績やブランディング、公的機関などの一次情報があると、読者の不安を解消することができます。

そのため、根拠は読者の疑いを晴らすのにとても有効なので、可能な限り文章に取り入れましょう。

行動しない壁

読者は文章を読んで信じてくれたとしても「すごく気になるけど、今じゃなくていいか」と思って行動してくれません。

なぜなら、緊急性や限定性がないと行動を先延ばしにし、最悪そのまま忘れられてしまうことが多いからです。

解決策は?

商品購入やSNSのシェアを促す記事では、今すぐ行動しなければいけない理由をアピールすることが重要です。

- 緊急性

- いつまでに申し込まないと損をする

- 限定性

- 早く申し込まないと損をする

「緊急性」や「限定性」をアピールすると、読者の背中を上手に推してあげることができます♪

しかし、緊急性や限定性は効果がありすぎるため、あまり強く訴求しすぎると、あおり感が強くなってしまうこともあるので注意が必要です。

したがって、読者に少しでも安心感を与えたいのであれば、読者の不安要素を取り除いてあげることも効果的です。

注意事項

- コピペや他サイトからの転載、他クライアント様へ納品済記事の再利用など、著作権侵害にあたる行為は禁止です。(コピペツールで30%以上のものは非承認にする場合があります)

- 弊社のマニュアルや資料などの情報流出は禁止です。

- 不正が発覚した場合にはお取引を停止し、報酬のお支払いもいたしません。同時に損害賠償の請求など厳しい措置をとらせていただきます。

- 著しく検索能力が低い場合や指摘・アドバイスの改善が見られない場合は、途中で契約を打ち切らせていただく場合もありますのでご了承ください。

- Chat GPTなど、AIの使用は禁止です。ツールをつかってチェックします。

ライティングマニュアルのまとめ

今回は、これから初めて記事作成のお仕事をする方でも簡単に記事が書けるポイントやコツを徹底解説しました!

まとめると…

- 記事構成の型は?

- 「タイトル→導入文→見出し(小見出し)→本文→まとめ文」の順番で書く

- 導入文(リード文)の書き方は?

- 読者の共感を得る文章

- 問題提起

- 実績やブランディング

- 記事の内容を一言で書く

- 読者が記事を読むメリット

- 最終的な結論

- 本文の書き方は?

- 基本的に『PREP法(結論→理由→具体例→結論)』で文字のバランス考えて書く

- まとめ文の書き方は?

- 概要や要点を書き、CTA(読者の行動)を促す

- 文章を装飾する方法は?

- 1画面を文字だけで埋めない

- 適度に画像やイラスト、図解をいれる

- 吹き出しなどで読むポイントをつくる

- 文字の装飾には色をつかいすぎない

- 理解しやすいように箇条書きをつかう

- 文章をかくテクニックは?

- 1文は40~60文字

- 読者が読み飛ばしても理解できるようにかく

- 指示代名詞をなるべく使わない

- 主語と述語を近づける

- 文末表現の連続は2回まで

- 断定表現をつかう

- なくても意味が通じる接続詞は削る

- 二重表現をつかわない

- SEOライティングのコツは?

- 読者の目的を考える

- 再検索させない

- 読者の考えを想像する

- 読者の壁を越えさせる

このようなことがお分かりいただけたと思います。

ぜひ、このライティングマニュアルを参考に、記事を書いていきましょう!

長くなりましたが、ここまでお疲れ様でした♪

なにかご不明な点などありましたらお気軽にご連絡くださいませ♡

コメント